Hauptredner der Landesversammlung 2024 des Bayernbunds in Ettal war Dr. Matthias Belafi, seit März 2023 Leiter des Katholischen Büros Bayern. Für alle, denen diese Einrichtung nicht vertraut ist: Das Katholische Büro Bayern wurde am 1. Juni 1993 in München eingerichtet. Es hat die Funktion einer Kontaktstelle zur Bayerischen Staatsregierung, zum Landtag, den kommunalen Spitzenverbänden, den Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften, den Repräsentanten der Gerichtsbarkeit, zu Landesbehörden und überregionalen Körperschaften sowie zu Verbänden und zu Organen der öffentlichen Meinungsbildung. Es behandelt grundsätzliche Fragestellungen landesweiter Art, die über die Belange eines einzelnen Bistums hinausgehen.

Dr. Belafi ist kein Priester. Es gehört aber zu seinen Aufgaben, Aufträge der Freisinger Bischofskonferenz und ihres Vorsitzenden, Reinhard Kardinal Marx umzusetzen.

Dr. Belafi ist kein Priester. Es gehört aber zu seinen Aufgaben, Aufträge der Freisinger Bischofskonferenz und ihres Vorsitzenden, Reinhard Kardinal Marx umzusetzen.

Die katholische Kirche steht vor vielfältigen Herausforderungen. Dazu gehören insbesondere eine abnehmende religiöse Bindung und eine zunehmende Zahl von Kirchenaustritten. Auch der demografische Wandel hat Auswirkungen mit einer älter werdenden Bevölkerung und einem geringeren Interesse jüngerer Menschen an kirchlichen Fragen.

2022/23 waren noch rund 45 Prozent der Bevölkerung Bayerns katholisch und knapp über 16 Prozent evangelisch. In den Ballungsräumen ist diese Tendenz noch stärker: In München waren zur gleichen Zeit noch 26 Prozent der Menschen katholisch und neun Prozent evangelisch, 65 Prozent aber konfessionslos.

Neben der Frage der theologischen Bindung stellt dies aber die Kirchen auch vor große finanzielle Herausforderungen und die Frage, wie zukünftig auch Kindergärten, Schulen, Akademien, Krankenhäuser, Altenheime oder auch die Schwangerschaftsberatung noch erhalten werden kann.

Die abnehmende Bindungskraft der Kirchen führt aktuell auch noch zu anderen Diskussionen. Zur Frage der Ablösung der staatlichen Leistungen für die Kirchen haben sich die Ministerpräsidenten erklärt, dieses Thema nicht weiter verfolgen zu wollen. Aber auch das Kirchenasyl kommt zunehmend unter Druck und Diskussionen über das Lebensrecht flammen erneut auf.

Positiv ist in jedem Fall das Festhalten am freiheitlichen Verhältnis von Staat und Kirche. Beide Seiten haben die Möglichkeit, auf einzelnen Feldern zusammenzuarbeiten.

Das Bayerische Konkordat von 1924 jährt sich in diesen Tagen zum 100. Mal. Da das bisherige Konkordat von 1817 stark auf den König zugeschnitten war, machte die Revolution von 1918 eine Neuregelung des Verhältnisses von katholischer Kirche und Staat in Bayern nötig. Das Konkordat von 1924/25 räumte der Kirche große Rechte ein (Ende staatlicher Besetzung kirchlicher Stellen, kirchliche Mitwirkungsrechtsrechte bei der Ernennung von Professoren, Bestandsgarantie für theologische Fakultäten, konfessionelle Lehrerbildung, Konfessionsschulen und Religionsunterricht). Der Freistaat Bayern verpflichtete sich ferner zu finanziellen Leistungen an die Kirche, größtenteils auf Basis der älteren Regelungen von 1817. (Quelle: Historisches Lexikon Bayerns) Das freiheitliche Verhältnis von Staat und Kirche muss aber für alle Kirchen gelten.

Christen werden in der Gesellschaft gebraucht. Christ sein heißt auch, politisch zu sein. Die Freisinger Bischofskonferenz hat vor dem Erstarken der extremen politischen Rechten und dem Antisemitismus gewarnt.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Bayerische Verfassung erlegen uns Verantwortung auf und fordern eine Abgrenzung von einer Gesellschaft ohne Gott.

In wieweit das Christentum für die Menschen in Bayern (noch) Relevanz hat, muss jeder von uns für sich selbst entscheiden.

Landesversammlung 2024

Landesvorsitzender Sebastian Friesinger konnte zur Landesversammlung mehrere Ehrengäste begrüßen.

Der Landrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Anton Speer und Ettals Bürgermeisterin Vanessa Voit stellten in ihren Grußworten die Vorzüge aber auch die Probleme ihrer Gebietskörperschaften vor.

Der Vorsitzende des Bayernbund-Kreisverbands Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Dr. Leopold Hahn ging auf die Gründung des Klosters Ettal und seine Bedeutung in der bayerischen Geschichte ein.

Vom Verband Bayerischer Amateurtheater war Präsident Sepp Käser gekommen.

Das Gedenken an die seit der letzten Landesversammlung verstorbenen Mitglieder stand unter dem Eindruck des Todes von Präsident Florian Besold (Bayerische Einigung/Bayerische Volksstiftung) und ganz besonders des Ehrenvorsitzenden des Bayernbunds Adolf Dinglreiter, MdL a.D. und des amtierenden stellvertretenden Landesvorsitzenden, des Ehrenlandesschützenmeisters Wolfgang Kink, die von Sebastian Friesinger ausführlich gewürdigt wurden.

Routine waren dann der Finanzbericht, der Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Landesvorstands.

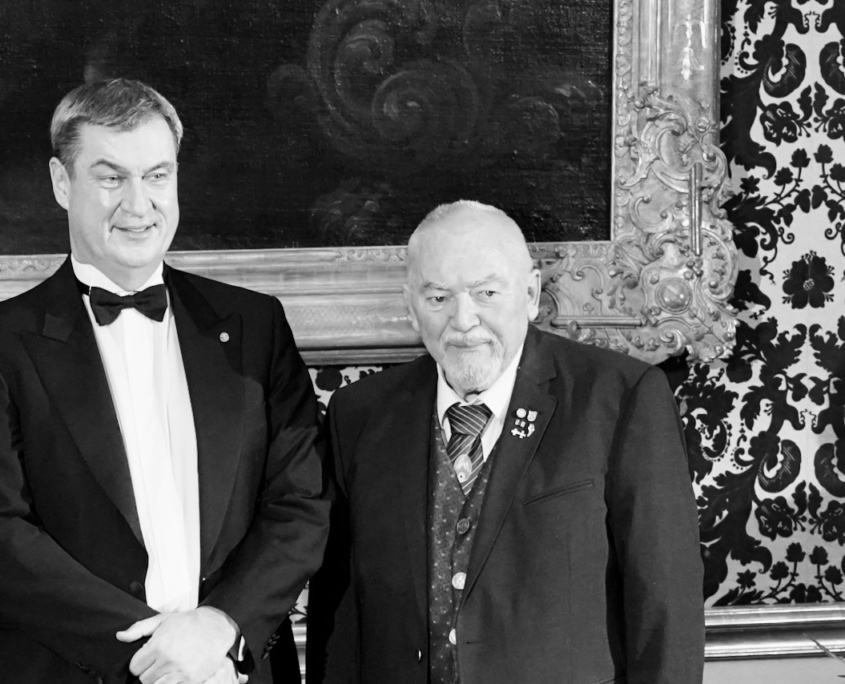

Ehrungen für besonders verdiente Mitglieder

In einer ausführlichen Laudatio würdigte Landesvorsitzender Sebastian Friesinger den leitenden Redakteur der Weiß-Blauen Rundschau Fritz Lutzenberger und den Leitenden Redakteur der Samerberger Nachrichten Anton Hötzelsperger. Beide engagieren sich in besonderer Weise für die Ziele des Bayernbunds, die Bewahrung bayerischer Kultur, Tradition und des Brauchtums und haben sich damit große Verdienste erworben.

Mit Zustimmung der Landesversammlung hat der Landesvorsitzende beim Protektor des Bayernbunds Herzog Franz von Bayern beantragt, beiden Persönlichkeiten das Protektorabzeichen in Gold zu verleihen. Diesem Anliegen hat der Herzog gerne entsprochen. Landesvorsitzender Sebastian Friesinger hat die hohe Auszeichnung im Rahmen der Landesversammlung gerne an Anton Hötzelsperger und Fritz Lutzenberger übergeben.

Zum Abschluss der Landesversammlung trug die Vorsitzende des Bayernbund-Kreisverbands Holledau ihr Gedanken zum Heimatgefühl vor. (Fritz Lutzenberger)

#Bayernbund #Landesversammlung2024 #Ettal #Friesinger #LandkreisGramisch-Partenkirchen #LandratSpeer #ProtektorabzeichenHerzogFranzvonBayern

Fritz Lutzenberger

Fritz Lutzenberger

Wolfgang Kink war ein, wie man heute sagt, „ausgezeichneter Networker“, er machte Karriere bei der Polizei bis zum Kriminalhauptkommissar und er liebte seine Vereine. Jetzt ist sein Leben zu Ende gegangen und die Familie konnte noch gemeinsam von ihm Abschied nehmen. Er wird jetzt wohl, wie Pfarrvikar Jaime Pasqual Hannig mit einem leichten Schmunzeln bemerkte, einen neuen Verein gründen: die Münchner im Himmel. Schön war, dass die Familie in die Gestaltung des Requiems eingebunden war. Die Enkelkinder übernahmen die Lesung.

Wolfgang Kink war ein, wie man heute sagt, „ausgezeichneter Networker“, er machte Karriere bei der Polizei bis zum Kriminalhauptkommissar und er liebte seine Vereine. Jetzt ist sein Leben zu Ende gegangen und die Familie konnte noch gemeinsam von ihm Abschied nehmen. Er wird jetzt wohl, wie Pfarrvikar Jaime Pasqual Hannig mit einem leichten Schmunzeln bemerkte, einen neuen Verein gründen: die Münchner im Himmel. Schön war, dass die Familie in die Gestaltung des Requiems eingebunden war. Die Enkelkinder übernahmen die Lesung. Innenminister Joachim Herrmann würdigte den Verstorbenen als engagierten Polizeibeamten, der der Polizei 41 Jahre zugetan war. Über seine beruflichen Ausgaben hinaus hat Wolfgang Kink auch viele ehrenamtlichen Aufgaben übernommen im Schützenwesen, der Wasserwacht Bernau, aber auch bei der Bürgerallianz Bayern und dem Bayernbund: „wir zollen ihm höchsten Respekt, er war großartig, herzlich, konnte aber auch hartnäckig sein. Ein bayerischer Original.“ Für seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz wurde Wolfgang Kink unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Innenminister Joachim Herrmann würdigte den Verstorbenen als engagierten Polizeibeamten, der der Polizei 41 Jahre zugetan war. Über seine beruflichen Ausgaben hinaus hat Wolfgang Kink auch viele ehrenamtlichen Aufgaben übernommen im Schützenwesen, der Wasserwacht Bernau, aber auch bei der Bürgerallianz Bayern und dem Bayernbund: „wir zollen ihm höchsten Respekt, er war großartig, herzlich, konnte aber auch hartnäckig sein. Ein bayerischer Original.“ Für seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz wurde Wolfgang Kink unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Im Gespräch schilderte der Landesvorsitzende des Bayernbunds, Sebastian Friesinger, MdL, den Verstorbenen als äußerst hilfsbereiten Menschen, sehr erfahren in Organisationsangelegenheiten und ein stetes Vorbild. Noch wenige Wochen vor seinem Tod lud Wolfgang Kink den Medienrat des Bayernbunds zu einer wichtigen Sitzung in seine Privatwohnung ein. Bei allen Besuchen hatte er nie über seine Krankheit geklagt. Ruhe in Frieden. (Fritz Lutzenberger)

Im Gespräch schilderte der Landesvorsitzende des Bayernbunds, Sebastian Friesinger, MdL, den Verstorbenen als äußerst hilfsbereiten Menschen, sehr erfahren in Organisationsangelegenheiten und ein stetes Vorbild. Noch wenige Wochen vor seinem Tod lud Wolfgang Kink den Medienrat des Bayernbunds zu einer wichtigen Sitzung in seine Privatwohnung ein. Bei allen Besuchen hatte er nie über seine Krankheit geklagt. Ruhe in Frieden. (Fritz Lutzenberger) Fritz Lutzenberger

Fritz Lutzenberger

Fritz Lutzenberger

Fritz Lutzenberger

Umrahmt wird das Programm von der oberbayerischen Band Dreiviertelblut, dem Münchner Rundfunkorchester, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, der Musikerin Veronika Bittenbinder und ihrer Band.

Umrahmt wird das Programm von der oberbayerischen Band Dreiviertelblut, dem Münchner Rundfunkorchester, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, der Musikerin Veronika Bittenbinder und ihrer Band.

Fritz Lutzenberger, Bayernbund

Fritz Lutzenberger, Bayernbund

Die Staatsregierung war durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, Staatskanzleichef Dr. Wolfgang Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann und Wissenschaftsminister Markus Blume vertreten.

Die Staatsregierung war durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, Staatskanzleichef Dr. Wolfgang Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann und Wissenschaftsminister Markus Blume vertreten.